出前授業とは

福島の“今”を知り、“これから”の福島を若い世代とともに考える

復興庁では令和4年度より、全国各地の中学・高等学校へ復興庁職員を派遣する出前授業を行っています。福島の復興はどれくらい進んでいるのか、どうしたら風評の影響を払しょくできるのか。科学的根拠に基づく正確な情報の発信に取り組んでいます。

2年目となる令和5年度は、北海道・岩手・茨城・新潟・京都・島根・高知・鹿児島の8つの中学・高等学校で授業を行いました。座学とグループワークを取り入れ、生徒たちと一緒に福島の未来を考えます。

出前授業実施後には各校から数名の生徒を招聘し、福島の現地をめぐる視察ツアーを行いました。ツアーの様子はこちら

東日本大震災のこと、ALPS処理水のこと。正しい情報と知識を身につける

東日本大震災が起きた2011年3月11日。今回授業を受けた生徒たちは、当時2〜5歳でした。震災の記憶はほとんどないに等しく、「こんなことがあったんだよ」と両親から聞いたり、防災教育を通して震災を理解してきた世代です。

2023年8月には、東京電力福島第一原子力発電所で発生した「ALPS処理水」の海洋放出も始まりました。ニュースを目にし、考えることは人それぞれ。世の中の関心が高まるなか、復興庁職員が生徒たちに直接声を届けます。

授業内容

【東日本大震災について】

マグニチュード9.0を記録した東日本大震災は、過去に経験したことがないような非常に大きな災害でした。この震災の特徴は、津波被害があったこと、そして津波によって引き起こされた原子力災害が挙げられます。

授業の冒頭では、2011年3月11日14時46分の地震発生から、津波が到達し、そして3月12日の1号機、3月14日の3号機、3月15日の4号機の原子炉建屋の水素爆発まで、分刻みで状況が深刻化する様子が伝えられました。

津波が広がった面積と生徒たちが住んでいる街を比較しながらその規模を実感したり、動画や写真で発生当時の緊迫した状況を知った生徒たちは、真剣な表情でじっと聞き入っていました。

現在は、インフラ整備など津波災害に関する復興はほぼ完了しましたが、避難指示区域や輸入規制など原子力災害に関する復興はまだまだ道半ば。「人が立ち入ってはいけない状況がまだ続いていることに驚いた」と、震災発生から12年が経過してもなお、困難な状況にある福島の現状にはじめて直面した生徒もいました。

使用教材(一例)はこちら

3月11日当日の様子を説明する参事官

【原子力災害からの復興】

震災から12年の月日が経ち、県内における放射線の空間線量率は、除染作業が進み大幅に低下。その値は、世界各国の主要都市とほぼ同水準であることも分かりました。

震災直後と比べると、避難指示等区域は約8割も縮小。帰還困難区域を除き全域の避難指示が解除されただけでなく、帰還困難区域においても、2020年代をかけて「特定帰還居住区域」に住民が帰還できるよう取組が進められています。

街では、病院などの医療・福祉施設、住まいや教育、交通、買い物環境の整備など、生活再建のための動きも加速しています。「まだまだ自分が知らない復興のための取組にあふれていることを知った」「復興しようと頑張る人を改めて応援したくなった」という声が生徒から聞かれました。

使用教材(一例)はこちら

震災当時はまだ幼かった生徒たち。12年のあゆみを知り、新たな気付きも

【原子力発電所の廃炉に向けた取組】

「福島の復興の現状を知ること」と合わせて、出前授業のもう一つ大きな柱となっているのが「原子力発電所の廃炉に向けた取組を知ること」。ALPS処理水の海洋放出のニュースもあり、生徒たちの聞く姿勢に一層熱が入ります。

原発事故で発生した放射性物質を含む水は、多核種除去設備(ALPS)でトリチウム以外の放射性物質を安全基準を満たすまで浄化しています。そうして浄化されたALPS処理水は敷地内のタンクに貯められていますが、タンクは1000基を超え、敷地を圧迫していました。

廃炉を進めるためにはタンクをなくすことが不可欠。そしてニュースでも報道された通り、2023年8月24日に1回目、10月5日に2回目の海洋放出が行われました。処分の安全性については「トリチウムについても安全基準を満たすまで海水で希釈してから放出し、放出した後もモニタリング調査を行うなど慎重に行っている」と参事官から説明がありました。

ALPS処理水についてあまりよく知らなかったという生徒たちも、「自分が思っているよりもはるかに高い基準が設定されているのだと分かった」「海外で誤った情報が流れていて、自分も正しい情報を持っていなかったが、正しい知識を得ることができた」と、この授業のなかでも特に印象的なこととして挙げてくれました。

使用教材(一例)はこちら

ALPS処理水についての説明にじっと耳を傾ける生徒たち

【風評の影響について】

住民の帰還も進み、着実に復興のあゆみを進める福島。「安全性をアピールし、世界各国へ働きかけた結果、輸入規制を緩和・撤廃した国も増えました。2023年8月にはEUの輸入規制が全廃され、IAEA(国際原子力機関)も日本の取組を評価しています」と国のさまざまな施策についても説明がありました。

しかし福島県産品のなかには、依然として価格が全国平均を下回るものも。さらに、ALPS処理水の海洋放出に伴い、再び水産物等の輸入規制を強化した国もあります。

そうした風評の影響の払しょくのため、復興庁では一般の人に向けた分かりやすい取組も行っています。公式You Tubeでは、タレントやお笑い芸人を起用した番組を配信し、また親しみやすいマンガやイラストなどを用いた情報発信も行っています。

使用教材(一例)はこちら

復興庁のさまざまな取組を学ぶ生徒

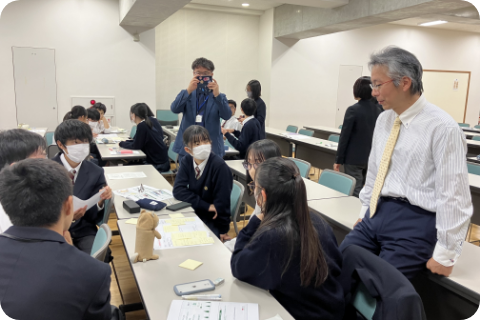

【グループワーク】

風評の影響を払しょくするための国のさまざまな取組を学んだ生徒たち。「福島のものを食べてもらい、福島に来てもらうためにはどうしたらいいか?」、講義の終盤には生徒自身に考えてもらうグループワークが行われました。

調べていくなかで、福島の特産品や出身有名人、人気観光スポットなどの魅力を新たに発見した生徒たちは「福島ってこんなところだったんだ」と再認識。

発表では福島をPRする方法として「給食に福島の食材を使った郷土料理を出す」「全国のスーパーで福島の料理を試食してもらい安全性やおいしさを知ってもらう」「桃やサクランボ、梨など写真映えするオリジナルスイーツを作る」といった食の魅力を広げるアイディアが出たほか、「福島出身の有名人にテレビやSNSなどでPRしてもらい、多くの人に興味を持ってもらう」など効果的な手法が提案されました。

グループワークではタブレット端末などを用いながら情報を集め、アイディアを出し合った

「まずは知ることが福島の力になる」

さいごに質疑応答の時間が設けられ、とある生徒が手を挙げました。

「風評の影響を払しょくするために、イベントを開くなどの意見が出ましたが、いま自分たちにできることは何か教えてください」

質問を噛み締め、マイクを再び手に取った参事官は、「まず知ってもらうことが一番大事」だと話し始めました。

「こうしてみなさんに授業の機会をいただいたのは大変ありがたいことです。いま、インターネットでいろんな情報にアクセスできますが、みなさん興味のないものはわざわざ見ないですよね。復興庁でもいろんな取組をしていますが、知らない人も多い。知ってもらうのがまず大事で、そしてそれを身近な人に伝えてもらい、福島の状況や正しい知識を広めていってもらえるとありがたいです。そしてこれを機に福島に関心を持ってもらえるとうれしいですね」

質疑応答の時間では、より一歩踏み込んだ質問が

「今日聞いた話を家族などに伝えていきたいと思いました」

授業の最後には、福島から届いた県産の梨のプレゼントが。生徒一人一人に配ると「大きい!おいしそう!」と歓声が上がりました。

授業を受けた感想を伺うと、「話題になっていることでも関わりがなかったので、この授業によって福島の問題に目を向けることができてよかった」「正しい知識がないままに怖い情報だけが広まるといけないので、正しい知識を広めていく、まずはちゃんと知るということが大事だと思いました」と強いまなざしを向けてくれました。

全国8つの中学・高等学校を回った令和5年度の出前授業は無事終了。11月には、各学校から数名を招聘し、福島を実際にめぐる1泊2日の視察ツアーが行われました。自分の目で見て、触れてきたものを自分の街へ持ち帰り、一人でも多くの人へ広めてくれることが期待されます。そのツアーレポートもぜひご覧ください。

採れたての梨を福島から直送。立派な梨を見てみんな大喜び

実施学校\ 授業を受けた生徒たちに感想を聞きました /

2023年10月3日

茨城県茨城県立水戸工業高等学校

参加生徒:2年生(40名)

参加生徒の声

「風評の影響についてニュースで話題になっていて、気になっていました。風評被害に負けずにがんばっている人たちがいるので、応援したいと思いました」

2023年10月10日

高知県高知県立高知国際中学校

参加生徒:3年生(80名)

参加生徒の声

「福島県だけではなく、自分たちにも起こりうるかもしれないので、自分ごとに考えなくてはいけないと思った。風評の影響について話し合ったのが印象に残った」

2023年10月12日

鹿児島県鹿児島県立曽於高等学校

参加生徒:1~2年生(120名)

参加生徒の声

「福島の状況やPR動画など知らないことが多く、知ろうとしていなかった自分に気づいた。視野を広くすることを意識し、福島の地を考えられるようにしたい」

2023年10月16日

京都府京都市立堀川高等学校

参加生徒:1年生(32名)

参加生徒の声

「福島に対して教科書やニュース程度の知識しかありませんでした。今回で現状を理解し自分でも考える機会を持てたことで福島に対しての関心が高まりました」

2023年10月17日

島根県島根県立松江南高等学校

参加生徒:1~3年生(22名)

参加生徒の声

「復興が進むのと同時に、東日本大震災の記憶も徐々に薄れてしまうことは、未来をより良いものにするためにもあってはいけないことだなと思いました」

2023年10月19日

新潟県新潟明訓高等学校

参加生徒:1年生(384名)

参加生徒の声

「ALPS処理水の海洋放出に不安がありましたが、誤解だとわかりました。私のような偏見を持った人たちも早く誤解が解けて安心できるといいなと思います」

2023年10月23日

北海道札幌新陽高等学校

参加生徒:1年生(191名)

参加生徒の声

「長い月日がたった今も、完全に復興したわけではないので、これからも復興に向けて頑張って欲しい。自分たちにできることがあれば取り組みたいと思いました」

2023年10月27日

岩手県盛岡大学附属高等学校

参加生徒:3年生(27名)

参加生徒の声

「正しい情報を発信することが復興につながることを知りました。間違った情報を安易に伝えないで、いろんな情報から判断していきたいと思いました」