2022年11/26,27

福島

福島視察

福島県浜通り

福島視察は11月26日(土)、27日(日)の日程で、立命館慶祥高等学校(北海道)、県立舞子高等学校(兵庫)、山陽女学園高等部(広島)、県立首里高等学校(沖縄)の各校生徒2名、先生1名と、福島県の県立相馬高等学校より生徒5名、先生2名が参加しました。

視察1_震災遺構 浪江町立請戸小学校

奇跡の避難を後世に伝える「請戸小学校」へ

1日目、高校生たちは4道県から郡山駅に集合。バスに乗り、福島県庁企画調整課の佐藤安彦課長に福島県の様々な話をご紹介いただきながら、一行がまず訪れたのは震災遺構になっている「浪江町立請戸小学校」です。請戸地区は、東日本大震災の津波で多くの犠牲が出た地域で、127名が死亡、27人は現在も行方不明ですが、当時学校にいた82人の児童は校舎の約1.5キロメートル西の大平山に避難して全員が無事でした。参加生徒は2階にまで及んだ津波のあとやその時刻で止まったままの時計、波打つ床など、当時の被害状況をとどめている校舎内外を見学しながら津波の恐ろしさを肌で感じ、「奇跡」と呼ばれる避難のエピソードに耳を傾けました。

続いて訪れた「双葉町産業交流センター」で、請戸漁港で水揚げされた海鮮丼をいただいた後、屋上階に上がって太平洋のパノラマと押し寄せる白波を見つめながら、想像しきれないレベルの災害が起きたことに思いを寄せていました。

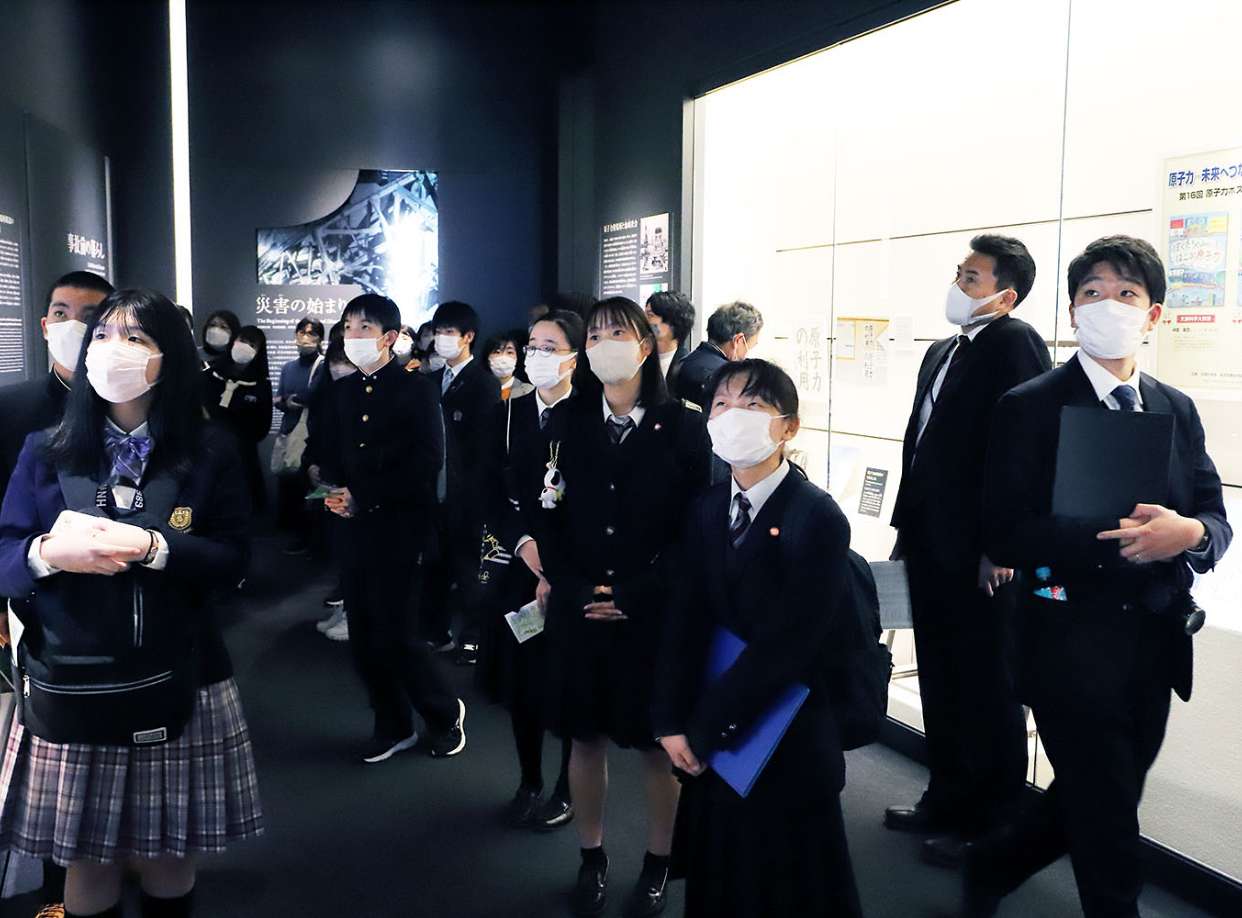

視察2_東日本大震災・原子力災害伝承館

全町避難の当事者による「語り」を聴く

次に訪問したのは「東日本大震災・原子力災害伝承館」。ここからは福島県立相馬高等学校の生徒5人も合流しました。プロローグシアターで震災前から現在に至る変化を把握して展示ブースへ。写真や説明パネル、映像、実物資料などを通して、地震と津波、原子力発電所事故という複合災害の甚大さに理解を深めました。

見学後は、NPO法人富岡町3・11を語る会の語り人(かたりべ:語り部)の渡辺好さんから、原発事故による避難で一時「人口ゼロ」になった当時の富岡町の様子などが語られました。「命を守るためにどうしたらいいのか考えることが防災、減災につながる」「福島の本当の復興は子どもたちの笑顔と交流人口拡大が必要」といったお話のあと、渡辺さんへの質問の時間が設けられました。「仮設住宅に今も住んでいる住民の方はいますか」との質問に渡辺さんは、「2年前には、仮設運営が終わっても住み続けた人がいて、富岡町に13軒、郡山に3軒あった仮設住宅のうち1棟5世帯が残っていた。すでに富岡町の仮設住宅は解体されているので、今は住む方はいない」と回答されました。また、「避難所生活の中で自分の力で生きられない焦りの気持ちを持ったというお話があったが、富岡町の住民の方が率先して行ったことはありますか」との問いには、「“人にやってもらう”状況が長期化した結果、それが当たり前という心理状態になって、同じ被災者である行政の方にやり場のない不満をぶつけてしまう状態になることもあった」と話されました。そのような中で、被災者の中から避難所の草むしりの提案が出て、まとめるリーダーや補佐する人が出てきたことや、ビッグパレット避難所は閉所まで死者がゼロだったことを教えてくれました。

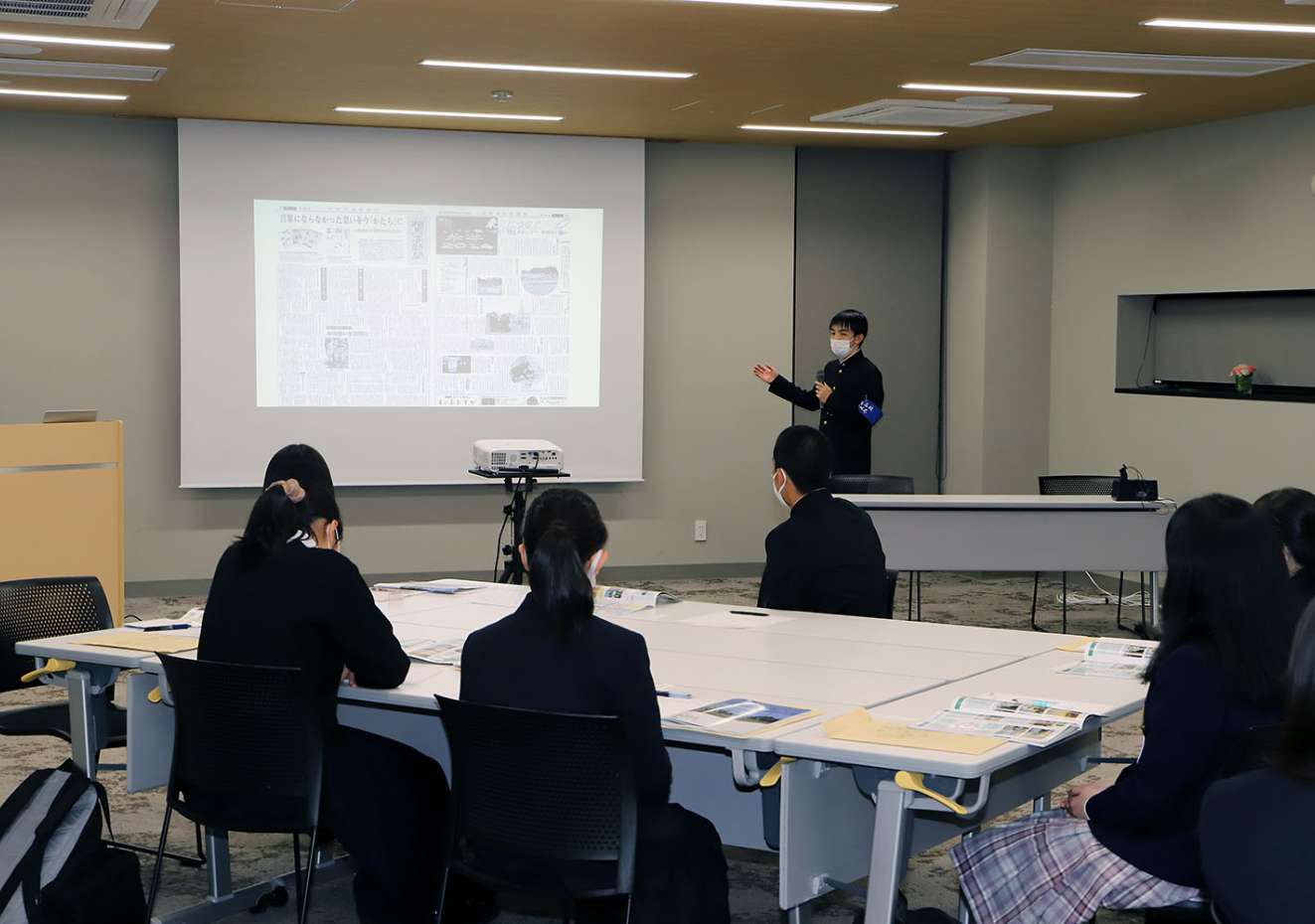

視察3_福島の高校生等との交流会

自分たちに「できること」を考える

交流会のスタートは、事故直後から原発事故の広報に関わってきた経済産業省資源エネルギー庁廃炉・汚染水・処理水対策官の木野正登参事官が講演。「経験と知識に基づいて自分で考え想像していくことが大事」「私は一生かけて復興の力になりたい」と話し、さらに「今回を機に2回、3回と福島に来て、がんばっている大人の話を聞いたり、自ら復興に関わってほしい」と呼びかけました。

続いて、相馬高校新聞部の活動について生徒を代表して折笠瑠葦さんが発表。震災当時の先輩が自らも被災している中、震災の38日後に学校新聞を発行し読者に勇気を与えたこと、福島のため・みんなのために伝える新聞部の使命や思いなどが語られました。その後、2グループに分かれて、実際に福島を訪問し交流を通じて「感じたこと」や「福島復興のためにできること」をディスカッションし、一人ずつ発表しました。県外からの参加生徒からは、「学校で講演会をして多くの人に知ってもらいたい、そのためにも福島のこと、原子力発電のことをもっと知りたい」や「日常会話の中で興味を持ってもらうような発信をして、知りたいという人を増やしたい」など、この視察の機会を無駄にしないよう多くの人に知らせたいという意見や、「震災の苦しみから一歩踏み出す大切さ、それを実践する価値を今回の視察で実感した。発信はもちろん、周りを巻き込んでいくこと、そうするにはどうしたらいいかを学んでいきたい」 という意見などが出されました。福島県企画調整部企画調整課の佐藤安彦課長から、今回福島に来てくれたことへの感謝の思いが述べられ、交流会の結びとなりました。

視察4_Jヴィレッジ

地域のシンボルから復興のシンボルへ

2日目の11月27日(日)はJヴィレッジを訪れました。JFAナショナルトレセンU-14対抗戦等が行われている活気あるピッチを眼下に、広報担当の仁平さんからJヴィレッジの成り立ちや、震災当時の状況、その後の復活までの道のりを聞きました。元Jリーガーの西嶋弘之さんは、自身の経験を交えながら、スポーツを通した「心の復興」について熱い思いを伝えてくれました。

Jヴィレッジは、日本初のサッカーナショナルトレーニングセンターとして1997年にオープン。世界で活躍するチームの合宿地になるなど、スポーツの聖地として知られ、地域の人にとってもシンボル的な存在でした。しかし、東日本大震災、そして20キロ先にある東京電力福島第一原子力発電所の事故が起きてJヴィレッジが事故収束の最前線になったことや、緑のピッチが駐車場と化し、景色が一変したこと、スタッフはその間、仮設住宅で運動教室などを開き、活動を継続したこと、東京オリンピックの開催決定を機に復活への道を歩み始め、2019年4月、全ての施設を再開したこと、など参加生徒はその軌跡を伝える動画や写真を見ながら熱心に聞き入り、理解を深めました。その後、実際にピッチに立ち、芝に触れたり、沖縄・広島チームと兵庫・北海道チームに分かれたミニゲームをしたりと気持ちの良い汗を流しました。

そして「道の駅なみえ」では、なみえ焼きそばやしらす丼といった浪江名物の昼食をとり、浪江町内の生産者がつくった新鮮な野菜や海産物、オリジナル商品など福島県産品のお土産を購入しました。移動バスの車窓から見える壊れたままの家屋や店舗、夜の森の桜並木、整備された国道6号線を抜けながら二日間を振り返りました。

まとめ

福島県浜通り地域の視察を通じて参加生徒からは、「自分にとって全てが新鮮。福島に実際に来ないと分からないことばかりだった」「自分の足でその土地に行き、目で見て感じることは、やはり知識として学ぶよりも大きな経験になった」と現地を訪れたからこそ学べたことがあったという意見が多くありました。

また福島に住む方々の話を聞き現場を見たことで、災害の大きさ、恐ろしさを実感したという声とともに「請戸小学校の黒板の寄書きを見てとても泣きそうになった。みんな『がんばって』ではなく『がんばろう』という言葉が印象的だった。福島で起きた災害だけど、福島の人だけが復興に取り組むのではなく、日本全体が協力しなければならない」「将来、復興の力になりたい。津波・地震などの自然災害は防げないが、被災被害を抑えることはできるし、引き起こされてしまった人災は減らせると思う。そういうエネルギー開発をしたい」「この視察の機会をいただいた自分たちが、実際に経験したことを一人でも多くの人に伝え次に繋げたい」といった声もありました。一人ひとりが「福島の今」を体感し、現地の人々と交流することで、福島の復興の為にできることは何があるのか、各々が考え、今後の行動へ繋げたいと福島への想いを強くした二日間となりました。