中学生・高校生が巡る

中学生・高校生が巡る

被災地視察ツアーレポート

全国の中学生・高校生29名が福島県を訪れて、東日本大震災の教訓と復興のいまを学ぶ「被災地視察ツアー」が実施されました。現在の福島には、災害の爪痕が今なお残る場所もあれば、多くの人々の努力によって復興を遂げた場所もあります。

未来を担う若者たちは、どんな思いを胸に抱いたのでしょうか?

2日間の旅の模様をダイジェストでお伝えします。

ツアー行程

1日目2024年12月14日(土)

1日目2024年12月14日(土)

東京電力廃炉資料館

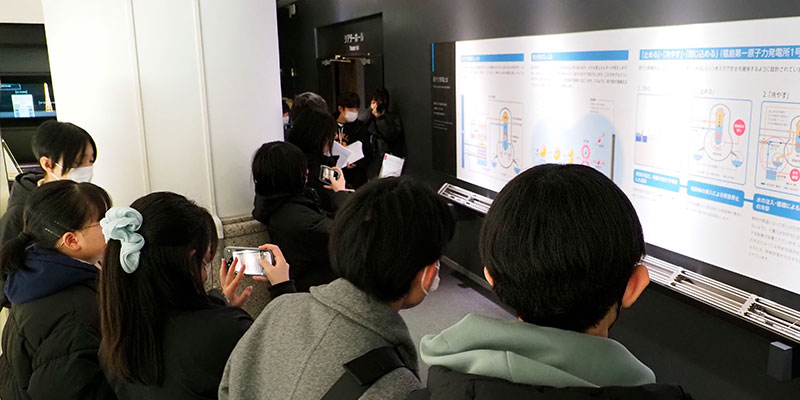

最初に訪れたのは、福島第一原子力発電所について学べる施設「東京電力廃炉資料館」です。参加者は3つの班に分かれ、福島第一原子力発電所で起きた事故の詳細や廃炉作業の進捗についての説明を受けました。

まず参加者たちが驚いたのは、事故発生当時の1~4号機の原子炉建屋では、それぞれ異なる問題が発生していたことです。ある生徒は「大変な事故が起きて多くの人々が避難を余儀なくされたのは知っていたが、事故のメカニズムについては全く知らなかった。今日この場で正しい知識を得ることができてよかった」と話していました。

-

震災当時、原子炉建屋が水素爆発を起こした原因について説明を受けた

-

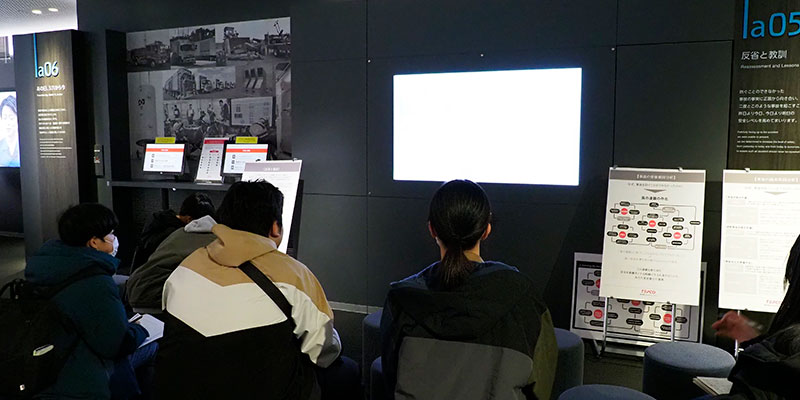

事故を防ぐことができなかった原因を分析した資料を見ながら解説を聞く

-

廃炉についての説明を受けているところ。床に実寸大の映像資料が投影される

-

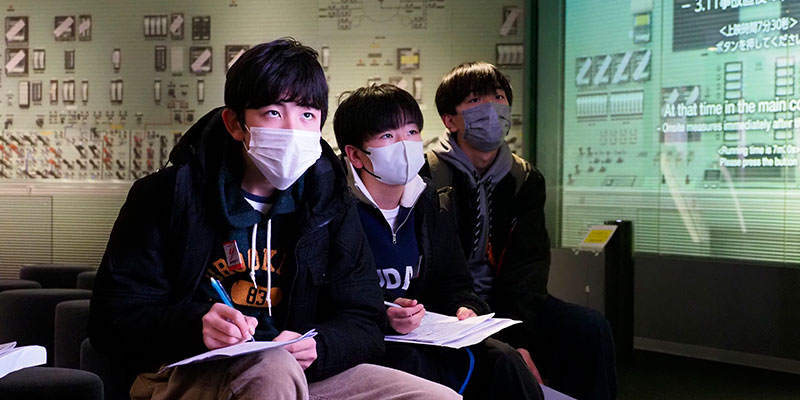

一人ひとり、気になる部分や初めて知ったことはメモを取りながら館内を巡った

また、福島第一原子力発電所の事故が発生してから今日に至るまで、多くの人々が復旧と廃炉作業に取り組み続けています。そして今後も、燃料デブリの取り出しや除染等で生じた除去土壌の最終処分など、解決までに長期間を要するさまざまな課題が残っています。

-

ALPS処理水の放出についての説明。図解で福島第一原子力発電所内の様子がよく分かる

-

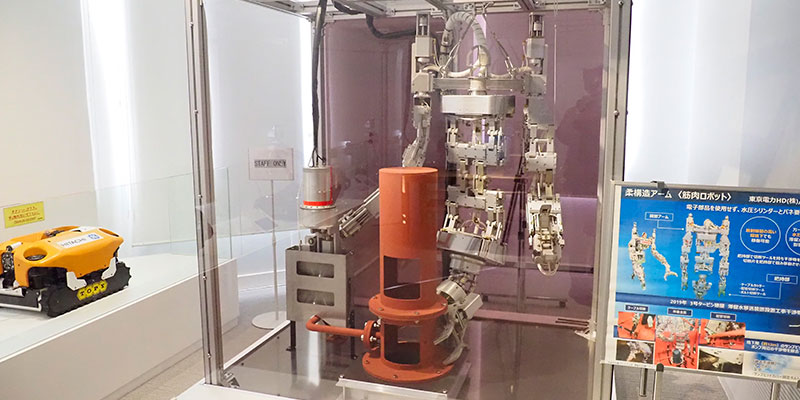

廃炉作業において、放射線量が多い場所ではさまざまな最新のロボットが活躍している

廃炉に向けた取り組みを知ったある生徒は、「多くの人たちが懸命に廃炉作業に取り組んでいることに対して敬意を抱いた。自分はロボット部に所属しているので、廃炉作業でさまざまなロボットが活躍していると知り、とても嬉しい」と語りました。

フタバスーパーゼロミル

双葉町にある「フタバスーパーゼロミル」は、浅野撚糸株式会社の撚糸工場と直営店、カフェを合わせた複合施設です。浅野撚糸はこれまで幾度も経営危機に直面しながら、特殊な撚糸「スーパーゼロ」を開発しました。この糸で織り上げたタオルは吸水性に優れ、多くの人々に支持される大人気商品となっています。

-

この近未来的な建築物が撚糸工場というから驚き!直営店、カフェを合わせた複合施設となっている

-

工場見学のルートに沿って、浅野撚糸の社史がイラスト付きで描かれている

その後同社は、東日本大震災の津波によって大きな被害を受けた双葉町にフタバスーパーゼロミルを建設しました。代表取締役社長の浅野雅己氏は大学生時代を福島県で過ごし、地域の人々から優しく受け入れてもらったことに対する感謝から「福島に恩返しをしたい」と思って行動したそうです。

-

糸を撚る機械を見ながら、特別な糸をどのように製造しているのか教えてもらった

-

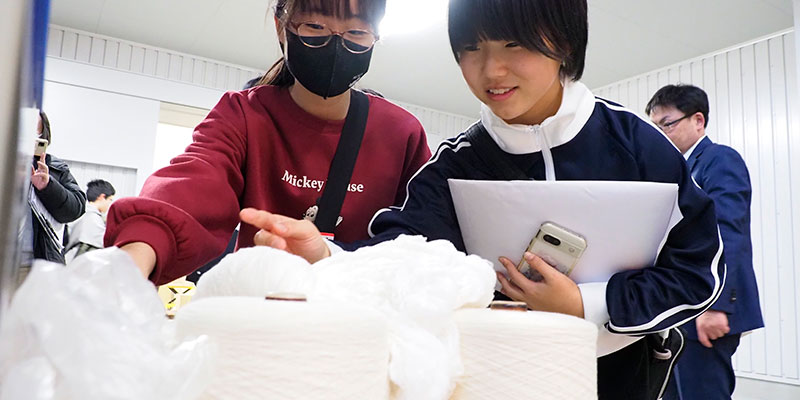

完成した撚糸「スーパーゼロ」はたくさん空気を含んでいるのが触るだけでよく分かる

-

スーパーゼロで織られたタオルの吸水性がよく分かる実験も見せていただいた

-

家族へのお土産を選ぶ参加者たち。どのタオルも触り心地がよくて悩ましい

生徒たちは、普段は入ることのできない工場内を見学し、工場の広さや技術力の高さに驚いている様子でした。また、見学後には家族へのお土産としてふわふわのタオルを買ったり、施設内のレストランでドリンクを楽しんだりして、楽しいひと時を過ごしました。

東日本大震災・

原子力災害伝承館

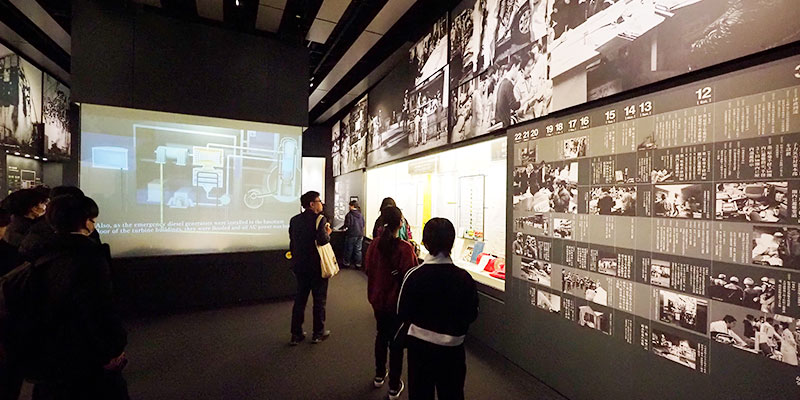

1日目の最後に訪れたのは、福島県立の「東日本大震災・原子力災害伝承館」です。

ここでは、震災前後の街を映した航空写真、被災者が率直な心情を語る証言映像、津波によって根元から流された郵便ポストなど、さまざまな資料が展示されていて、甚大な被害の実態と復興の歩みが多角的に伝えられていました。

-

エントランスから展示室までの道のりには復興の道のりが時系列で描かれている

-

一つひとつの展示品に解説があり、震災被害をより一層リアルに感じられた

-

津波で地面から根こそぎ流されてしまった郵便ポスト。津波の破壊力が伝わる

-

モノだけでなく写真や映像の資料も充実していて、震災を多面的に学ぶことができる

震災から10年以上経過した今でも、復興の過程で生まれたさまざまな物語が人々の心に希望を与えています。伝承館での学びを通じて、参加者たちは災害の記憶を風化させないことの大切さを改めて感じたようです。

-

福島第一原子力発電所の事故対応についてのコーナー。写真から切迫感が伝わってくる

-

それぞれ気になる展示の前で立ち止まり、じっくりと解説を読んで学習した

参加生徒の声

- ここで生の資料を見た感覚と、ネット上の画像を見たときの感覚は、全く違う。

- こんなに大変なことが本当に起きたんだ、と初めて実感できた気がする。

参加生徒の声

- 被災者の苦しみを思うと胸が痛む。

- でも、復興を進めている地元の方々の熱意と努力に深い敬意を抱いた。

2日目2024年12月15日(日)

双葉町・浪江町

フィールドワーク

二日目の午前中は、双葉町・浪江町の震災被害の跡が色濃く残る場所を巡りました。その際、震災の被害や町の現状に詳しいフィールドパートナーの小泉さんにご同行いただき、各地にまつわるエピソードや大災害から学ぶべき教訓についてお話しいただきました。

-

小泉さんは双葉町の隣にある大熊町のご出身。双葉町・浪江町の復興にも詳しい

-

車窓から見える双葉町の景色。このあたりでは震災以前は稲作が盛んだったそう

参加者たちが宿泊した地域でもある双葉町の避難指示が解除されたのは、2022年8月のこと。そして町の中には、バリケードに囲まれた帰還困難区域がいまだに残っています。バスで進んでいくと、人が住めなくなって放置された建物や、倒壊して屋根が地面に落ちたままの家屋が多数見られます。

-

帰還困難区域を示すバリケード。まだ人が住むことができない地域があることを実感

-

車窓から見える印象的な光景をスマートフォンで記録している参加者も多かった

浪江町にある「大平山霊園」は、町内にある数少ない高台の一つ。津波が町を襲ったとき、この場所までたどり着くことができなかった人の中には津波に飲み込まれ、命を落とした方もいるそうです。参加者たちは生死を分ける境となった場所に立ち、かつて津波に飲み込まれた町を見渡して、当時の人々の混乱と、いまも続く悲しみを思いました。

-

請戸小学校の皆さんがどう避難したのか、浪江町を見渡しながら説明していただいた

-

目の前に広がる町が津波に飲まれてしまった事実にショックを受ける参加者たち

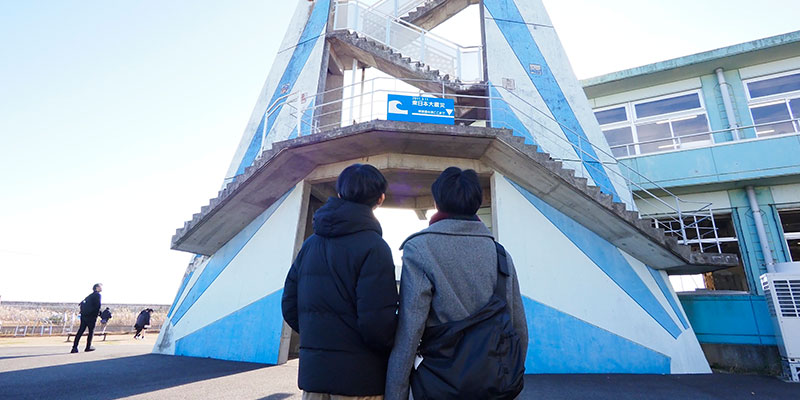

霊園を後にした生徒たちは、地震・津波の教訓や記憶を後世に伝えるために、被害を受けた状態のまま保存されている請戸小学校に足を運びました。

-

1階は津波によって窓や壁が壊れているが、津波が届かなかった2階は姿を保っている

-

1階にある3年生教室。津波が天井に到達し、中身がむき出しになっている

-

校舎内の惨状を見て、しばらく立ち尽くしたり唖然としている参加者もいた

-

体育館は床下の構造が津波で壊れてしまい、床が半分崩れ落ちている

壁が壊れて内部がむき出しになっている校舎に足を踏み入れると、教室の天井が崩落し、体育館の床はぼろぼろで、電気設備複合盤(各教室の時計や火災感知器などを管理するための巨大な装置。全体が金属でできていて非常に重たい)が津波で壁から引きはがされています。生徒たちは津波の恐ろしさがまざまざと残る現場の光景をしっかりと見つめ、胸に刻んでいました。

-

津波の最大の高さを示す看板。その下に立って見上げてみると恐ろしさがよく分かる

-

壁に取り付けられていた複合盤が、津波によって流されて倒れている

参加生徒の声

- 自分たちがいつも通っている学校がこんな風になってしまうなんて信じられない…。

- 普段の防災訓練にはもっと真剣に取り組もう。

参加生徒の声

- 「大津波が街を飲み込んだ」と聞いてもその規模を想像できなかったけれど、

- 実際に見上げてみるとこんなに高いんだ。絶望的だ。

双葉町

産業交流センターで

地元生徒と交流

フィールドワークの後は地元の中学生・高校生18人を交えて「復興に向けて自分たちに何ができるか」をテーマにしたワークショップを行いました。

-

話し合いの前に、福島県福島市立松陵中学校校長 阿部洋己先生から福島の復興の歩みについて講義を受けた

-

まずツアー参加者の学生が福島に来て「どんなことを感じたか」を現地の生徒に伝えた

福島県外から来た生徒は「まだ人が住めない場所や、避難先から人があまり戻っていない地域があるのを目の当たりにして驚いた」「率直な感想としては、来る前に想像していたよりも復興が進んでいないと感じた」と伝えました。

それを聞いた福島の生徒は「震災が起きたとき、自分たちはとても幼かった。だから、いまの福島の光景が自分たちにとっての当たり前」「同じ日本でも、地域によって東日本大震災や福島の現状についての情報格差があると感じた。県外の人に向けた更なる情報発信が必要だと思う」と答えました。

-

福島で働く教員の皆さんにファシリテーターを務めていただき、意見交換を進めていく

-

県外から来たツアー参加者と福島の生徒が協力して発表にあたったチームもあった

最後の意見発表では、復興に向けて自分たちができることとして「若者に正しい情報が届くよう、SNSでの取り組みを増やしてはどうか」「自分たちは熊本地震を経験したので、大地震を経験した地域同士で連帯して情報発信をしてみたい」「まずはこの2日間の経験を家族や学校の友達などの身近な人に伝えていくことが大切だ」などの意見が上がりました。

-

福島の学生たちも「他県から見た復興の印象」について多くの学びがあった様子

-

ツアー参加者からは「福島に住んでいる同世代の人と会話できてよかった」との感想も

福島の復興に関する課題を自分ごととして捉えて考えられた意見の数々に、ファシリテーターを務めた教員の皆さんから賞賛の言葉と拍手が贈られました。

ふくしま海洋科学館

アクアマリンふくしま

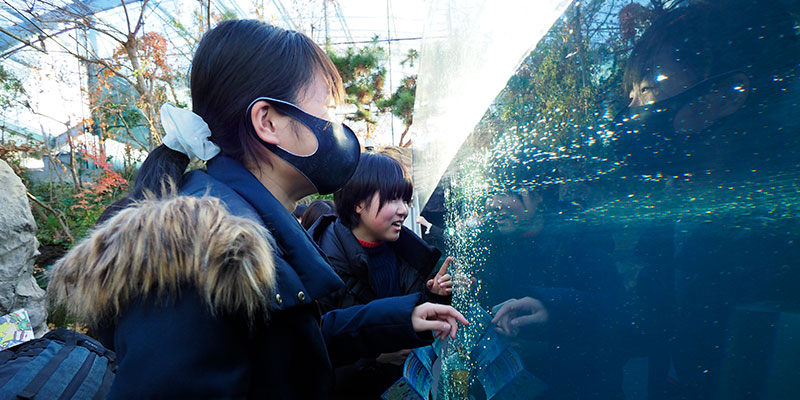

午後に訪れたのは、いわき市の小名浜港に位置する水族館の「アクアマリンふくしま」。この施設が地震と津波によってどんな被害を受け、どのように復興したのか、震災当時から勤務しているスタッフの水口さんにご教示いただきました。

-

水族館に津波が押し寄せた瞬間の写真や映像などを映しながら講義をしていただいた

-

アクアマリンふくしまは東北最大級の体験型水族館。約800種類の生物を展示している

震災当日、アクアマリンふくしまで働いていた皆さんは、津波が来ると聞いて水族館の3階に避難しました。町が大波に飲まれ、自分たちが普段乗っている車が津波に流されるの見ているときは、どこか他人事のように感じていたそうです。「でも、翌日外に出てみると、巨大な地割れが起きていて、津波で街並みが破壊されていました。そこでようやく『怖い』と感じたんです」と水口さんは語りました。

アクアマリンふくしまは震災の被害によって展示生物のほとんどを失いましたが、館長を始めとした皆さんの多大な努力と、全国の水族館から展示生物が寄贈されたおかげで、なんと約4か月後の7月15日に営業を再開できたのです。

-

「サンゴ礁の海」を再現した水槽。色鮮やかで個性豊かな生き物たちが見られる

-

福島の「潮目の海」を表現した大水槽はカツオやマグロの仲間が泳いでいて迫力満点

お話を伺った後、参加者たちは館内を自由に見学しました。暖かなサンゴ礁の海を再現した水槽には色鮮やかな熱帯魚が優雅に泳いでいて、黒潮と親潮が出合う福島の海を表現した水槽ではカツオやイワシが元気に回遊していました。美しい生き物たちを見て、生徒たちの心も癒されたようです。

旅の締めくくりには、魚介類市場やお土産コーナーが充実している複合施設「いわき・ら・ら・ミュウ」で福島のおいしい海産物などをお土産として購入し、生徒たちは充実した2日間を終えて帰路につきました。

\旅のまとめ/

「来る前に想像していたのと全然違った」「実物を直接見ることでしか感じられないものがある」「もっと多くの人に現地に来てほしい」…

2日間の見学を通じて、参加者たちからはこのような言葉が何度も聞かれました。福島の現状をその目で見て、大きな被害を受けた地を踏みしめて、被災地の皆さんの話を聞いて…という「生」の体験が、生徒たちの心に深く刻まれたようです。