● イベントレポート ●

秋めいた大阪・万博記念公園で「福島の魅力」を

アピール!

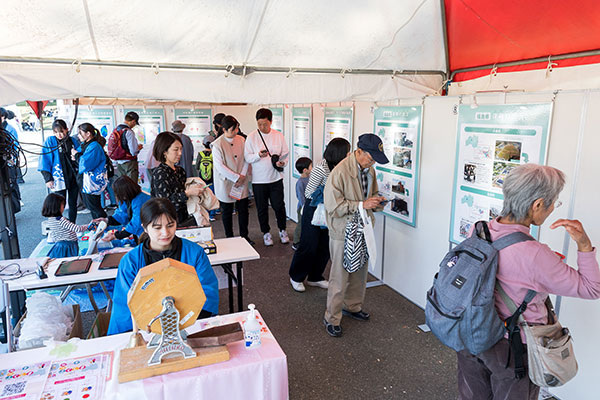

復興庁は、万博記念公園内で開催された「ABCラジオまつり2024」にブースを出展。被災地の復興の今を伝えるパネル展示や、福島県名産品の物販等を行い、来場された方々に復興が進む「福島の今」を紹介しました。

被災地は今どうなっているの?知りたい!学びたい!行ってみたい!

「大阪をはじめ関西の方々にも福島に足を運んでいただきたい」と福島の魅力や復興が進む状況を、広く来場者に紹介しました。また物販ブースでは、福島県相馬市であおさ加工品を製造する「マルリフーズ」が販売を行いました。

展示ブースでは、放射線の基礎知識や、ALPS処理水の情報などをパネルで紹介しました。空間線量率の推移や避難指示区域の変遷、ALPS処理水海洋放出のモニタリング検査結果などを写真や図、数値を用いて説明しました。また、「復興の状況」を紹介するパネルでは、漁港や駅など整備が完了した状況や、伝統的行事の様子を紹介しました。

詳しい情報はこちらのページで紹介しております。

〈福島の今:復興⽀援ポータルサイト/ちゃんと知っておきたい放射線のこと〉

〈福島の今:復興⽀援ポータルサイト/ちゃんと知っておきたいALPS処理水のこと〉

なお、ALPS処理水海洋放出に伴う海水モニタリングの結果も安全の基準を満たしています。また、農林水産物の検査結果に関して、基準を超えているものはほとんどありません。

「復興も進んできたんですね」

「やっぱり福島に行きたい」と

大阪からの声

復興庁ブースは、家族連れを中心に様々な世代の方でにぎわいました。パネルを見てお答えいただくクイズとアンケートにも、多くの方々が参加しました。

大阪市内の女性は、「アンケートがクイズ形式だったこともあり、パネルもしっかり読みました」「復興も進んできたんですね」と関西からはなかなか伺い知ることができない現地の状況に安心した様子で話しました。

京都府の女性は、福島から移住してきた友人がおり、「元々悪い印象はありませんでしたが、テレビで見ていても分からないことが多いので、知れたらいいなと思って」と展示に感心を寄せ、福島県の各自治体のパンフレットも持ち帰っていました。

吹田市の女性は、長年「福島に行って、現地の声を聴きたい」という想いがあり、今回、ラジオ番組で復興庁ブースの出展を知った娘さんの誘いで駆けつけたといいます。阪神・淡路大震災を経験し「日本は地震大国ですし、2018年にも北大阪で大きな地震があった。また南海トラフ地震の話もあるので、他人事ではないですね」とお話いただき、さらに「パネルできちんと説明をされていて、見てよかったです。やっぱり福島に行きたいと思いました」と想いを新たにしていました。

また、除染作業の進捗がよくわかったという大阪市から訪れた女性も、「何かできないのかな、とはいつも思っているので、特産物などは買うようにしています」と、福島へ想いを馳せました。

パネル展示とあわせて、クイズとアンケートに答えると福島県のご当地ラーメンなどが当たるガラポン抽選会を実施しました。景品のひとつであるお菓子すくいでは、家族の応援を受けながら、小さな子供たちがスコップでお目当てのお菓子を懸命にすくい取るなど、ほほえましい光景が見られました。

松川浦のあおさ

「マルリフーズ」が出店

特産品で大阪においしさを、

地元には自信を

「マルリフーズ」の物販ブースでは、福島県相馬市の松川浦でとれる「あおさ(ヒトエグサ)」を使った商品が販売されました。佃煮やオイル漬けにした調味料など、手軽においしくあおさが味わえる商品を並べ、試食も実施しました。

オイル漬けを買い求めた女性は、「乾燥のあおさは食べているけど、この形は珍しかった。福島のものを買うことで応援できたら」と、復興への想いを明かしました。また、母親と娘の3人で訪れた吹田市の女性は、「福島は大変やったなあと思うので、応援したいと思っています」と数種類の商品を購入されました。

茨木市の男性は「試食してすごくおいしかったので」と話し、購入した佃煮を白ごはんにのせて食べたいとのことでした。「これからファンになるかも」と、関西では手に取る機会が少ない福島の味を楽しみにしていました。

「マルリフーズ」では、震災による津波で会社も漁場もすべて流され、あおさの養殖を再開することができたのが7年後の2018年でした。当時、漁師や地元の人たちもみな自信を失っていたそうです。福島の特産品であることに自信を持ってもらい、次世代の後継者も出てきてほしいとの想いで、あおさや地元の盛り上がりに尽力しています。

今では人気アパレルメーカーとのコラボやフランスへの輸出なども行っているそうです。今回も商品の販売先が広がるとともに、あおさに携わる方たちのやりがいにもつながればと期待を込めて語ってくださいました。

「福島の今」をたくさんの方に知って学んでもらい、観光や移住の地として行ってみようと思ってほしい。そんな願いを込めたブース出展は、明るいコミュニケーションと笑顔にあふれた時間になりました。