● イベントレポート ●

青少年のための科学の祭典

全国大会

2024年7月27日(土)・28日(日)

科学技術館 イベントホール(東京都千代田区)

楽しい実験で学ぶ

「放射線ってなあに?」

7月27日(土)・28日(日)の2日間、科学技術館のイベントホールにて「青少年のための科学の祭典」(主催:公益財団法人 日本科学技術振興財団)が開催されました。毎年夏に開催されるこの催しは、子どもたちが様々な分野の科学実験や工作を楽しめる体験型のイベントとして、小・中・高校生に大変な人気を博しています。今回、復興庁は、身の回りの放射線・放射能について学ぶ「箱庭実験」と、風船でタコやヒラメ等を作る「“ふくしま常磐もの”風船作り」のブースを出展しました。

箱庭実験で

身近な放射性物質を発見!

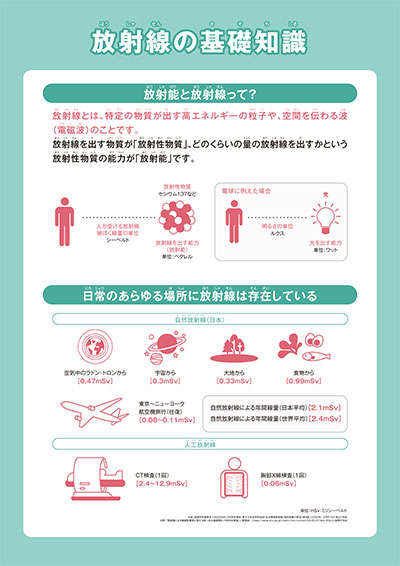

そもそも放射線とは、特定の物質が出す高エネルギーの粒子や、空間を伝わる波(電磁波)のことを指します。放射線を短時間に大量に浴びると健康被害をもたらしますが、人は生活している中で自然に放射線を浴びているほか、放射線は工業や農業、医療にも活用されています。

詳しい情報は〈福島の今:復興⽀援ポータルサイト/ちゃんと知っておきたい放射線のこと〉をご覧ください。

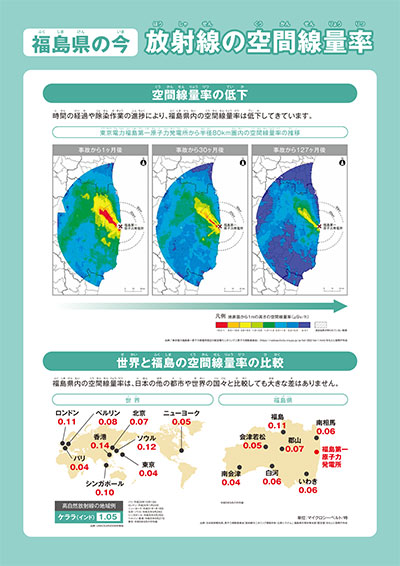

●解説パネル(画像をクリックするとpdfが開きます)

-

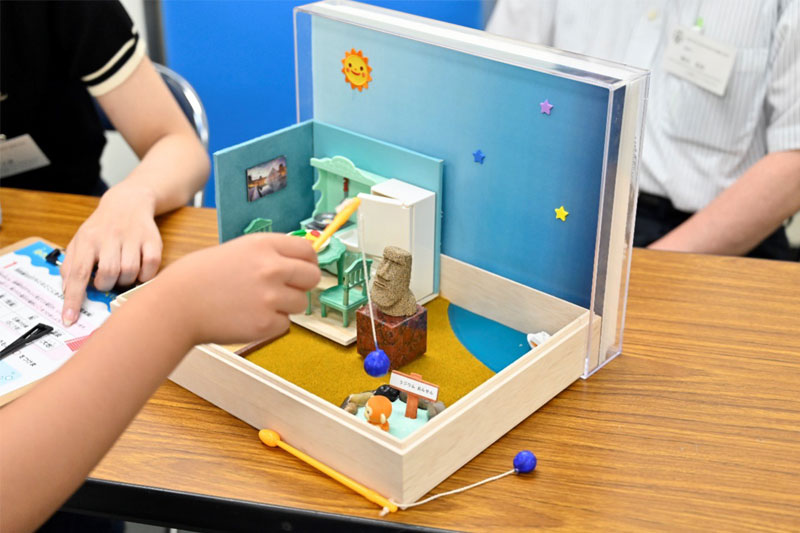

私たちの身の回りに放射線が存在することを理解する助けになるのが「箱庭実験」です。この実験で使用される箱庭には、岩石・温泉・海・太陽・星など自然物や、一般的な住宅のキッチンのミニチュアが配置されています。これらのうち、実物が放射線を出すもの(岩石、温泉、太陽、食べ物など)には磁石が埋め込まれています。

-

子どもたちは、黄色の小さな棒に青色の丸い鉄のボールが吊り下げられた釣り竿のような道具を持ち、箱庭の中で磁石が入っているものを探します。そうして、身近なものや自然物が放射線を発していること、普通に生活しているだけで様々な放射線を受けていることを理解できるのです。

参加した小学1年生の女の子とお母さんに感想を聞くと、お子さんは「磁石のおもちゃを使った実験は楽しかった。実験を通じて学んだことはよく覚えられるので、今日の箱庭実験のことも忘れないと思う。」と笑顔で答えてくれました。

そして、お母さんからは「先日、福島を旅行した際、娘に東日本大震災のことを話した。地震や津波については子どもにも分かるように伝えることができたが、原子力災害のことを説明するのが難しかった。今回、実験を通じて放射線について少し学ぶことができた。年齢的にすべてをきちんと理解するのはまだ難しいが、身の回りにある放射線に興味を持つきっかけになったと思う。」とお話しいただきました。

福島復興の現状を知る

パネル展示

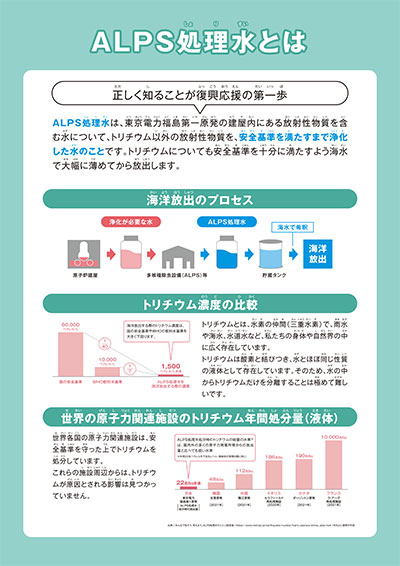

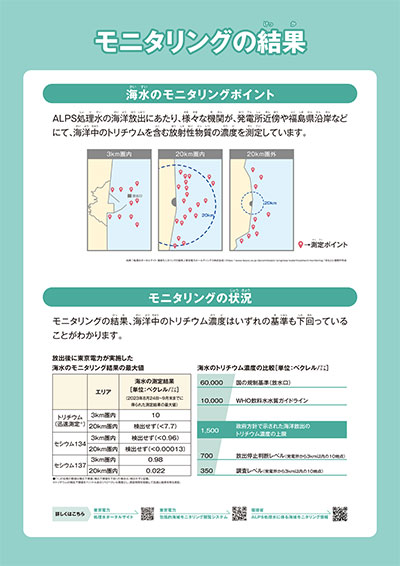

ブースでは、放射線や福島の海産物についてのパネル展示も行われました。来場者の方々が特に注目していたのが、ALPS処理水です。

ALPS処理水とは、福島第一原発の建屋内にある放射性物質を含む汚染水について、トリチウム以外の放射性物質を、安全基準を満たすまで浄化した水のことです。2023年8月から段階的に開始した海洋放出では、ALPS 処理水をさらに海水と混ぜて、トリチウムの規制基準の40分の1になるまで希釈したものを放出しています。なお、放出の前後には海洋モニタリング検査をおこなっていますが、基準値を超過したことはありません。

詳しい情報は〈福島の今:復興⽀援ポータルサイト/ちゃんと知っておきたいALPS処理水のこと〉をご覧ください。

パネルを見て話し合っていた小学2年生の男の子とお母さんに感想を伺うと、お子さんは「放射線や放射能という言葉はテレビで聞いたことがあったが、どんなものなのかは知らなかったので勉強になった。風船で工作もできて嬉しかった。」と教えてくれました。

また、お母さんは「放射線は目に見えず、その性質や人体への影響を子どもに説明するのは難しいと感じ、これまで親子で放射線について話す機会はなかった。今回、子どもが不正確な情報に触れて『放射線は怖いものだ』という印象を持ってしまう前に、実験や展示を通じて正しい知識を勉強できてよかった。」とおっしゃっていました。

体験すると正しい知識が身につく

箱庭実験の監修をしてくださった帝京大学の鈴木崇彦教授と、実験を通じて子どもたちへレクチャーをした帝京大学診療放射線学科の学生の方にもイベントの感想を伺いました。

●鈴木崇彦教授

箱庭実験は私の教え子が開発したものです。「子どもたちが自ら手を動かして、放射線を発するものを見つけられる」という点が、とても優れていると感じます。単に情報を覚えるだけでなく、自分の五感を通じて知ったことは納得感があります。

-

また、保護者の中には放射線への恐怖心をお持ちの方もいらっしゃったかもしれません。しかし、お子さんと一緒に実験ブースを訪れ、放射性物質と放射線測定器を目の前にすると「どれどれ」と言って積極的に触ってみてくださる方が多かったです。実物に触れて学ぶということの重要性を改めて感じました。

参加してくださった皆さんが、放射線の正しい知識を身に付けてくださるとうれしいです。

●子どもたちへの

レクチャーを担当した学生さん

ブースは大盛況で、たくさんの子どもたちが実験に参加してくれました。お子さんの年齢に合わせて説明を変えていますが、どの年代の子も積極的に学ぶ姿勢を見せてくれたのが印象的でした。

-

私は放射線技師を目指しており、将来は医療機関でX線撮影・CT、がん治療などを担当する予定です。放射線はこれらの医療技術などさまざまな分野で利活用されていますし、そもそも自然界にも存在するものです。

このようなイベントを通じて、幼い頃から正しい知識を身に付けられば「放射線=怖いもの」という間違ったイメージも払しょくできるのではないかと思います。

2日間のイベントを通じて、放射線についての正しい知識や福島の現状についてたくさんの来場者の方に知っていただくことができました。